釣的組-流鉛敲底

https://www.transo.com.tw/wordpress/?p=8846

釣的組-流鉛敲底

文章作者:vincent

發表時間:2012/09/20 20:32:50

文章分類:非釣莫入

大自然環境的千變萬化,溪流可說是其中的典型,尤其是落差梯度較大的山溪,短短三、兩百公尺之內,有平瀨,有急流,有深潭,有瀑布,水流的狀況複雜難測,許多位於急流的釣點,不是浮標釣應付得來的,非打沉底釣不可。

小時候看到的浮標,比起現在所使用的浮標,其簡陋用「石器時代」來形容也不為過,再往前推個三、五百年,也許浮標都還沒被發明出來呢,從這個觀點來看,沉底釣的歷史一定比浮標釣更久遠,手竿沉底釣也一定比甩竿沉底釣更古老,最早的沉底釣,應該就是直接用手把釣組抛下水吧,大約等於現在的「一支釣」或「手擒仔」。

甩竿沉底下竿後大多是定置釣點,手竿沉底釣則定置和流動皆可,流鉛敲底屬於手竿沉底的流動型。流鉛與敲底這兩種孿生釣法,釣組結構和釣法幾乎一模一樣,又都是直感脈釣,所以就把它們混為一談了。

一、釣竿

和定置釣點不同的是,流鉛與敲底每次下竿都要不斷隨水流移動釣點,釣竿不能太重,否則會很辛苦。流鉛用三七調溪流竿,敲底最好更硬一點,二八調很理想,多數情況,兩者竿長至少十八尺,常須要兩手持竿。

流鉛或敲底要時刻叼緊母線,操控釣組,不能像浮標釣那般使盡竿長與母線,為了企及釣點及擴大搜尋範圍,使用長竿是迫不得已的事。溪哥竿不宜用來釣敲底,因為敲底的鉛錘都是二錢起跳,掛底的話也不好掙脫;若水流速度允許的話,溪哥竿可以用輕鉛玩玩流鉛釣。

二、釣線

基本原則仍是以對象目標為釣線粗細的考量,敲底最常用在急流釣苦花,要負擔重鉛,且因時有掛底之虞,母線用一點五至二號,子線零點八至一點二,這樣的搭配已足以應付多數溪魚。輕鉛(兩錢重以內)的流鉛釣苦花、丫嬤或石斑,一點五母線對一點零子線,應該夠粗了。

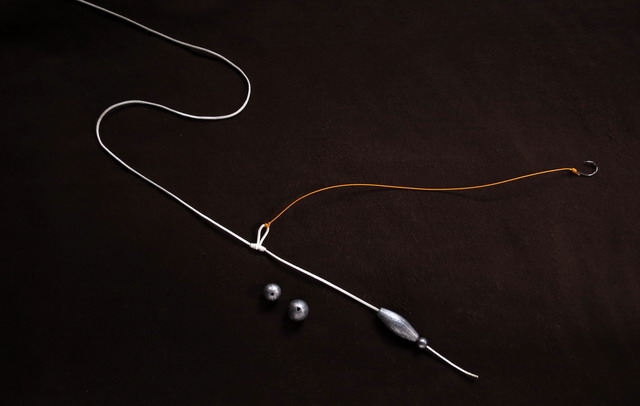

母線是透龍的,從竿尾到鉛錘總長大約與竿等長,或略短於竿長,這兩種釣法和浮標釣不同,和定置釣點的沉底也不同,貪線會嚴重妨礙操竿。子線長度二十五至四十公分,水底的水流太急亂的話,在子線中央加一顆六號或八號咬鉛,可以緩和釣餌擺盪的速度與幅度。

三、分鉤結的綁法

流鉛與敲底的釣組結構一模一樣,都要在母線末端約二十公分處,做一個或兩個分鉤結,用來綁子線。分鉤結是一種平常少用的特殊線結,這個線結我查不到它的原名,因一向用它來綁分鉤子線,姑且稱之為分鉤結,綁法介紹如下:

*為了易於辨識,在母線纏上橙色B定位點及藍色C定位點,B定位點的圈圈直徑約三~五公分左右,C定位點至D母線末端約十五公分,這一段將用來安裝鉛錘。要先把分鉤結完成,再決定母線的總長度。

*橙色點穿出的那段不要太長,形成的半圈狀直徑約一公分即可。要確認藍點線段必須在橙點線段的下方,否則線結會滑脫。

*在橙點段的半圈中置入一直徑0.5~1.0公分的管狀物,鉛筆、細竹枝或菅芒莖都可,置入物的大小即是分鉤結圈的大小。

*束緊後,檢查線結是否平順,並使線結朝置入物集中,然後再抽掉置入物。

*完成圖。分鉤結橙色定位點是辨識用,實際操作時不必如此,但可以用簽字筆塗上顏色,以免搞混了;分鉤結的圈圈就用來綁子線,直徑0.5~1.0公分即可,過大或過小都不妥當。B至D長十五~二十公分,用來安裝鉛錘,鉛錘離分鉤結約十~十五公分。

流鉛或敲底的分鉤結也可以做兩個,上下距離約十公分,上鉤的子線必須短於十公分,下鉤子線較長些,約25~40公分。這種分鉤結多做幾個,能綁成蜈蚣鉤的釣組。

四、釣法操作

顧名思義,敲底就是讓鉛錘順著水流方向一路叩擊水底,也有人說是叩底。下竿在釣點上游,鉛錘下沉途中要適度繃住釣線,鉛錘著底時會有「叩」的一個震動傳到手上,這時再多使幾絲力把釣線叼緊,等待約十秒鐘左右,沒有魚訊的話,把釣竿稍往上提一下,水流會把釣組帶往下游,再輕輕降下釣組,過程中必須使釣組適度緊張,鉛錘再度著底時,又會有「叩」的震動傳到手上,再繃住釣線等待魚訊,如此反覆,直到釣組離開釣點範圍,再提起釣組重新上餌下竿。

敲底釣法最大的難度就在控制釣線的緊張程度,釣線太鬆,「叩」的震動無法傳到釣竿,太緊又會拉起鉛錘移動釣組,不能等待魚訊,鬆緊之間的微妙差異,就靠十指去感覺,有如在摸黑的夜路上用手扙探路一般。一啄一啄的魚訊不必理會,抖動的魚訊就要揚竿,這是反合釣,揚竿不要太用力。

敲底的用鉛重量要依現場水流速度而定,一般是以二錢鉛為準,視情況再做調整,流急則加重,流緩則減輕;鉛形不拘,紡椎形或球型皆可,在母線末端以大號的咬鉛擋住,掛底時可捨棄。為了環保,也可以用石塊代替鉛錘,只要在釣組末端原來安裝鉛錘處做一小套圈,再套上兩、三條圈徑兩公分左右的橡皮筋,用橡皮筋束上適當大小的石塊即可。

為了看清釣組的動向,須在母線安裝三至五個目印,每個目印相距十公分左右,最下面的目印離水面約三、五十公分。某些場合,尤其定置釣點時,目印可以用來觀測魚訊。

*目印的種類不多,這是最常見的兩種,上方的是香魚友釣用,一組三個,如太空豆一般裝上母線,相當方便,但價格昂貴;用鮮艷的化纖毛線綁在母線上,也可以當目印。

釣點通常水流較急,釣餌要耐得住水的沖刷,吐司、麥片或蟲餌較適當。我曾用泡軟的鱸魚顆粒飼料當餌,中型苦花和大石賓滿捧場的,在柑腳溪上游也曾用雞肉絲釣到二十公分的苦花;都是試驗性的用餌,不值得參考。

流鉛的操作和敲底大同小異,差別只在於流鉛一般使用較輕的鉛錘,當鉛錘著底時,沒有很明顯的「叩擊」感,釣線一繃緊,釣組就被水流帶著走,這也成了流鉛釣的特色,也就是說,鉛錘帶著釣餌在釣點底部或走或停地流動,流動的快慢靠釣線的鬆緊來控制,放鬆到一定程度,可能成為定置釣點。

五、結語

狂熱於苦花的年代,在芊蓁林溪常用流鉛和敲底,可能是技藝不精,釣獲的苦花竟然比平流、深潭甚至淺潭的浮標釣差很遠,這也讓我建立一個垂釣的邏輯思維:要先找理想的釣點,然後才找相對應的釣法。

日本釣山鱒的直感釣法很可能是台灣流鉛敲底的來源,兩者的釣組和釣法如出一轍。流鉛和敲底要時時持著長竿,三、兩個鐘頭下來就手酸腳軟、頭昏眼花了,對我個人而言是偶一為之的迫不得已,除非情況特殊,我不會想用流鉛敲底,浮標釣畢竟輕鬆多了,也相對精準多了;但釣魚人總要多學幾樣招式,吹噓起來才不落人後。

留言

張貼留言